当前聚焦:养老院、安眠森林、特制骨灰盒……一个德国人眼中的生老病死

事实上,安静又多树木花草的墓园一直以来都是鸟类的选择之一。在他的老家汉堡,当地最大的Ohlsdorf墓园正是一些猫头鹰的家园。

在他常去拍鸟的天马山附近有一处很大的墓地,因此每年临近清明的时候他就不太容易在那里拍到满意的鸟照。

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

我们和57岁的付恺不可避免地聊到了老年和死亡,他说,自己的母亲几个月前死于养老院,而那是多数德国老人生命终结的地方。

他的父母如今都葬在森林里,德国人近年来的一种新趋势就是林葬。越来越多的人倾向于不建坟墓,而将骨灰瓮埋在树下。没有墓碑没有装饰,只在树干上钉一个简单的标识,方便家人日后前来缅怀。

付恺显然已经到了一个需要考虑养老问题的年纪,他听说中国人都会给自己的父母养老送终,而他没有孩子。到了80岁以后,也许还是回德国住进养老院比较干脆。

但他喜欢上海,还不想离开这里。100年前的人已经死去了,

100年前的家具还在

德国人Kai Pflug获得化学系博士学位后,又在美国伯克利大学攻读了博士后。2004年,他作为化工行业顾问被公司派来上海完成一个项目,项目持续了三个月。然后,又来一个,再一个。当时的老板就希望他索性在上海开个办公室常驻,因为这里的市场非常有潜力。他留了下来,有了一个属于自己的中国名字。

2009年的金融危机中,付恺遭到公司解雇。在当时看来,回德国似乎是个再正常不过的选择。但他喜欢上海,于是就留了下来。只是他没有再找工作,而是作为一名自由职业者干着咨询的老本行。

开始的几年里,他一直住在市中心,距离人民广场从来不会超过两公里。失业的同一年,他在嘉定区江桥镇买了房子。他渐渐觉得自己和这座城市开始有了一点距离,他喜欢这种隔着一点距离的感觉。

在被问到自己和这座城市保持着一种什么样的关系时,他思索了片刻:

“每个人都喜欢宣称自己家乡是最棒的,我感到有点厌烦。比如我的兄弟就一直说汉堡有多棒,可是拜托,他一辈子都没离开过汉堡。如果你住过十个城市,再回来说哪个最棒,那对我才有说服力。”

所以他觉得,如果自己说上海太棒了,就会有点尴尬。因为这里就像他的家乡,说自己家乡好总是很尴尬的,也很陈词滥调。

“我活着,总是尽量避免说陈词滥调。”

当他在2009年入手这套公寓的时候,小区每平方米售价1.1万元,现在翻了足足五倍。他报出这个数字,有种显而易见的满足感。他的公寓摆满老旧的中式家具,这是他在中国培养起来的又一个爱好。

“一些年前,我在户外看到一张破旧的桌子。它的状况并不好,但我喜欢它的样子,而且它是用真正的木头做的。你要理解我对于木头的这种执念,因为我是在宜家家居的包围中长大的。”

后来,他常常去那些整体拆迁的老街区。“当人们搬走的时候,他们往往会把老家具留下来,我就趁此机会把它们收进来。有时候,它们是免费的;有时候,人们以很低廉的价格,100、200元,把它们卖给我。”他说。

对于一些家具的用途,他并不确定。但那也无所谓,反正他也不会继续使用它们中的大部分了。“我收藏的标准就是自己喜欢与否,我喜欢那些简洁的家具,而且通常不在乎用的木头是贵还是便宜。我去上海博物馆看过那里展示的家具,并不是很感兴趣。我对于普通人在50年或者100年前使用过的那些寻常家具更感兴趣。”

100年前的人都已经死去了,100年前的家具还在。生命的脆弱和易逝,藉由这些大大小小的木头制品明白无疑地传递出来。

德国老人最后归宿都在养老院在不工作也不外出拍鸟的时候,这个德国人也会喝着啤酒想:人生是什么呢?

“Craig Finn的一首歌里是这样唱的:

‘我洗漱一番,然后四处闲逛

我干着所有看上去最棒的营生

我找到了救世主,却又失去了他

我有一个孩子和其他一切……’

如果让你用最少的字眼总结人生,这段话可能是最恰当的。”

在付恺年轻的时候,德国实行义务兵役制(已于2011年取消)。“满一定年龄的男性需要服1.5年兵役,可我不愿去,我很反感军队那一套。”当时有可替换的选择,所以他成为了红十字会的救护车司机。父亲对此感到很不快,因为他自己是一名空军军官。

开救护车的那段时期,他见过一些生死,但并不多。工作十分忙碌,每天压力巨大。在逼仄的车厢空间里,常常决定了一个人的生存和死亡。他见过病患的无助和医护人员的无奈,这段经历让他彻底放弃了从医的念头。

付恺今年57岁,他的大半生已经过去了。有时候,他会考虑一下即将到来的老年。他觉得在上海生活很好,但如果有一天自己活到了80岁,是不是回国养老会更好些?

几个月前,付恺的母亲去世了,死前已经在养老院度过了五年。

“我知道,中国大多数的老人不会也无需去养老院这样的机构度过人生最后的时光。在中国,亲人们之间确实会对彼此照顾得更好,比德国好。但在德国,甚至在欧洲,那就是很普遍的选择……”

这让人想起新晋诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺在她的很多书里都会写到自己母亲在养老院度过的最后人生。读着她那些手术刀般精准的语句,你会觉得这是一件人生中不得不接受的事。

“老实说,我对此并不感到心里有什么不舒服。”他说,“因为在德国,老人都是这样的。我母亲从来没有说过让我照顾她,她是自己决定去养老院的。”

他从来没有考虑过父母这样度过晚年会有多孤单冷清吗?

“老实说,我去养老院看过,他们有很多娱乐节目,也有很多老年朋友。那时我已经35年没有和母亲在一起生活了,我大约一年见她一次,每次呆三天。如果她人生最后的阶段真的和我在一起生活,我觉得她会比在养老院孤独冷清得多……”

而他的父亲在数年前就去世了,他的父母如今都在某处叫做“安眠森林”(Ruheforst)的地方。在森林里,有些树的树干上会有号码牌标记,这些树下就埋葬着人们的骨灰。每棵树周围圈一块地方,大约能放上12个骨灰瓮,但不能树立墓碑,也不能有任何装饰。

这被称为“林葬”,林葬如今在德国正变得越来越受欢迎。

“这对于自然和生态是有帮助的,这样一来森林就得到了保护。因为林葬也是收取费用的,那些死去的人的亲人们等于为一棵棵的树木支付了费用,而没人能随便砍伐一棵别人付过钱的树。”

而且由于骨灰盒大部分是木制的,年长日久就会腐烂分解。现在还出现了很多特殊材质制作的骨灰盒,分解速度比木头更快。最终,骨灰和树根混为一体,它们有了另一种形式的生命。

后记在付恺去过的墓地中给他留下最深刻印象的是巴黎拉雪兹神父公墓中奥斯卡·王尔德的墓地,墓碑上被无数仰慕者留下红唇印,以至于前些年官方终于忍无可忍为它套上了一只玻璃罩。

墓碑后面则刻着据说是作家在巴黎一间酒店破烂的房间里死前说的最后一句话:

“我和墙纸正在殊死搏斗,不是它死就是我亡。”

但付恺还是希望,在合法的前提下,自己死后最好是把骨灰洒到某处风景怡人的地方,“不必有墓碑,也不需要刻上任何文字。”他说,“我们任何人都没有那么重要。”

作为一名化学博士,他本能地不相信生命体死后还会生活在另一个世界。但是如果真有另一个世界的话,他真的很想再见到自己的猫们。

付恺觉得需要说明,他在两张图里抱的是两只猫他并不特别抵触死亡。“我有时候觉得,也许有一天当死亡真的到来的话,会是一种解脱。”他说,即使能选择重回20岁,自己也不想这样做。“因为你想想,重活一遍、经历所有那些事也挺累的。而且,生命很多时候是很无聊的。”

最后一句话和理论物理学家理查德·费曼的遗言很像:“还好人不会死两次,太无聊了。”也许,智商越高的人越容易对这个世界感到无聊吧。

付恺建议,我们最后就用Graig Finn那首歌里的另一段歌词来结束这篇文章:

你活了一辈子/

只为旅行去那个你将死去的地方/

你旅行了一辈子/

只为抵达那个你将死去的地方

拍摄1500多种鸟类后,他成了一个更想保护自然的人|50+老外在上海(三)

http://static.zhoudaosh.com/E4E740471A8626E0B22B1B65F4F12EB531C4170F537D73CADCDA1BC70D6867E2?preview=163319265

关键词:

精心推荐

- 全国首批!广州市获批开展外籍“高精尖缺”人才认定标准试点工作

- 比利时市场调查显示超七成零售商对前景担忧

- 观察:12月29日基金净值:广发创新升级混合最新净值2.7602,跌0.21%

- 2023金华双龙旅游景区跨年敲钟祈福仪式_世界热文

- 一镜到底穿越2022

- 2023中国长春净月潭瓦萨国际滑雪节开始时间 世界观速讯

- 深圳坪山云巴 1 号线通车:最高时速 80km / h,采用无人驾驶技术 全球热讯

- 世界观点:量子思维(08050.HK)认购180万元理财产品

- 热点在线丨对友情绝望的句子精选316句

- 西安儿童医院发热门诊就诊须知

- 政府补贴助推上海快递业火爆:配送员找亲友帮忙送单,有外卖员日赚千元

- 机器学习数据不满足同分布,怎么整? 环球播报

- 保定市涞水县交通违章可以在网上办理吗

- 天天头条:中信证券: 中信证券股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

-

新华网科伦坡12月27日电(记者车宏亮)马累消息:中马友谊赛跑近日在马尔代夫首都马累市中马友谊大桥上举行,中国驻马大使王立新、马青体部长

-

华东医药(000963)12月27日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

-

中新网西宁12月26日电(李隽)26日,记者从青海省人民政府获悉,该省将碳达峰碳中和纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局,从供给、消费、固

-

华天酒店12月26日主力资金净流入9353 70万元,涨跌幅为7 76%,主力净量(dde大单净额 流通股)为1 54%,两市排名25 4897。投顾分析华天酒店今日

-

12月25日,国联证券发布一篇非银金融行业的研究报告,报告指出,建议低位布局非银板块,静候风险偏好回升。 报告具体内容如下: 投资要

X 关闭

X 关闭

产业

-

不用跑北京 在家门口也能挂上顶...

日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...

-

“十四五”期间 河北省将优化快...

从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...

-

张家口市宣化区:光伏发电站赋能...

3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...

-

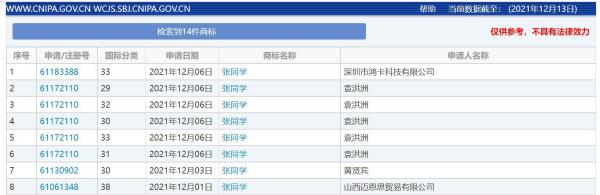

“张同学”商标被多方抢注 涉及...

“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...

-

山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...

中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...

-

广州新增1例境外输入关联无症状...

广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...

-

西安报告初筛阳性病例转为确诊病例

12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...

-

广东东莞新增本土确诊病例2例 ...

(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...

-

中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...

中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...

-

“土家鼓王”彭承金:致力传承土...

中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...